2016.02.1 肩こり

「肩こり」と言えば、日本人にはごく当たり前の症状で、女性の自覚症状1位と男性の2位、といずれも上位を占めています。

「肩こり」と言えば、日本人にはごく当たり前の症状で、女性の自覚症状1位と男性の2位、といずれも上位を占めています。

ところがその「肩こり」という言葉が、欧米ではまったく通用しません。日本人は欧米人に比べて骨格がきゃしゃであることや、畳の上での生活習慣やお辞儀に代表される文化的な背景も、肩こりを引き起こす見逃せない要素になっているようです。

肩こりは日本人特有の国民病と言ってもよいのです。

肩こりには大きく分けて「病気が原因の肩こり」と「病気が原因でない肩こり」があります。

「病気が原因の肩こり」は全体のおよそ15%で、頭痛、めまい、しびれ、吐き気、耳鳴り、胸や背中の痛みを伴う場合は、背骨の変形やその中にある神経のトラブル、または内臓疾患が原因の可能性もありますから専門家に診てもらうようにしましょう。そして肩こりに悩む約85%の人が、実は自然と治るのだそうです。

まずはあなたの肩こりの原因を探り、今の痛みを少しでも早く和らげるために、日常生活でできることを実行していきましょう。

一日中ほぼ同じ姿勢で仕事をする人は姿勢も悪くなり、その姿勢を続けることで筋肉がこわばり、血行不良になってしまいます。

なで肩の人は筋肉の発達があまりよくないため筋肉が疲労しやすく、猫背やバストの豊かな人なども、姿勢が前傾になり筋肉が常に引っ張られるために肩に負担がかかります。

他にも太り過ぎややせ過ぎの人、偏平足の人なども肩こりを引き起こしやすい体型と言えます。

仕事などで常に精神的なストレスにさらされていたり、日常生活で悩みや不安を抱えていたりすると、緊張で肩に力が入り筋肉が硬くなってしまいます。

内向的な性格や、人一倍責任感が強くまじめで几帳面な完璧主義の人も要注意です。

繰り返しピントを合わせなくてはならないような精密作業をする人や、長時間パソコンのディスプレイを凝視して仕事をする人は、目への負担が肩や首すじの張りを生じさせてしまいます。

またメガネやコンタクトレンズが合わないなども目への負担を大きくしてしまいます。

寒い場所にずっといると、肩を縮ませ全身には自然と力が入ります。体の血液の流れが悪くなり、リンパが詰まってしまうので肩がこってしまうのです。

更年期障害による自律神経の乱れや、運動不足でなまった筋肉を突然使ったために起こる肩こり、老化で肩関節が炎症を起こす、俗に五十肩と言われるもの、他にも歯のかみ合わせによるものなどさまざまな原因があります。

★体の奥から温める★

★体の奥から温める★

蒸しタオルをビニール袋に入れてこっているところに当てて温めます。使い捨てカイロなども便利ですが、湿気がある蒸しタオルのほうが、皮膚に浸透しやすいので体の深部にまで効果があります。★簡単な体操でほぐす★

いつでもどこでもできる肩の上げ下げや、大きく伸びをして深呼吸をしたり、デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続ける人は1時間仕事をしたら5~10分間程度このようなストレッチをするといいでしょう。★マッサージや肩たたきでほぐす★

外から刺激を与えることで、こわばった筋肉をほぐします。力を入れすぎないで、手のひら全体でもみほぐすように。腕から背中、そして肩へ、先端部から中心部へ、左右バランスよくマッサージしましょう。

外から刺激を与えることで、こわばった筋肉をほぐします。力を入れすぎないで、手のひら全体でもみほぐすように。腕から背中、そして肩へ、先端部から中心部へ、左右バランスよくマッサージしましょう。★指圧で治す★

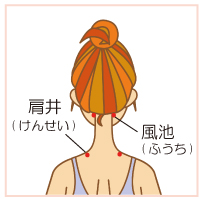

自分でもできる、肩や首、手や腕にもあるという肩こりに効くツボを押してみましょう。

~姿勢~

~姿勢~

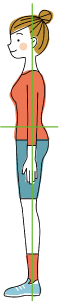

真横から見て、耳の中心から足のくるぶしまでがまっすぐ一直線になっていますか? 正面から見て、左右の肩の高さが同じで首も垂直になっていますか? 鏡で見たり、家族に見てもらったりして正しい姿勢を身につけましょう。~歩き方~

体の重心を動かさないように、腰から歩き出すような感じで。

バッグや荷物は片方の肩や腕だけでは持たずに、交互に持ち替えるように意識しましょう。また、足に合わない靴は姿勢や歩き方を悪くします。靴選びも慎重に!~運動~

運動不足を感じている人は、まずは積極的に歩いてみましょう。歩くことが習慣になると、普段の生活が活動的になります。~睡眠~

人生の3分の1から4分の1を占めるといわれる睡眠。ベッドや布団が柔らかすぎたり硬すぎたりしていませんか?枕の高さと硬さも重要です。

人生の3分の1から4分の1を占めるといわれる睡眠。ベッドや布団が柔らかすぎたり硬すぎたりしていませんか?枕の高さと硬さも重要です。

そして何よりも重要なのは、ストレスを抱えることなくリラックスして眠れることです。- 人間が直立歩行し始めたときから、肩は過酷な宿命を背負ってしまったのかもしれません。背骨は重い頭や腕を支える支柱の役割をせざるを得なくなりました。そして全体重の約8%に相当する腕を動かす肩の運動量はかなりのものです。

肩は、常にバランスをとりながら懸命にがんばっているのです。

2016年2月5日 10:54 AM ishigami