-

今年は桜の開花も当初の予報よりずいぶん遅れ、3月の後半は冷たい風が強く寒い日が続きました。

今年は桜の開花も当初の予報よりずいぶん遅れ、3月の後半は冷たい風が強く寒い日が続きました。

季節の変わり目のこの時期は、1年のうちで寒暖差が最も大きく、気圧の変動も大きくなります。また、新年度を迎え、入学や就職、転職や異動、それに伴って引っ越しなどで新生活が始まったりと、環境が大きく変化する季節でもあります。

朝夕と日中の気温差が大きいこの時期、頭痛や肩こり、めまいなど体の不調に悩まされる人が多くなります。

また、天気が崩れると首のこりや背中の張りがあらわれたり、古傷が痛んだり・・・ 中には関節痛や胃痛、疲労感や気分の落ち込み(うつ)などの症状があらわれることも。

また、天気が崩れると首のこりや背中の張りがあらわれたり、古傷が痛んだり・・・ 中には関節痛や胃痛、疲労感や気分の落ち込み(うつ)などの症状があらわれることも。医学用語では『不定愁訴』といわれますが、気象の変化により自律神経の働きが乱れて起こるさまざまな不調について近年、「気象病」という名称で認識されるようになってきました。

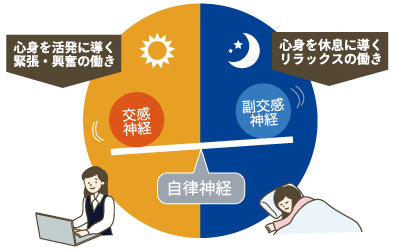

気温や湿度、気圧の変化が引き金になって発症する「気象病」ですが、そのメカニズムは、耳の奥にある『内耳』が刺激を受け、自律神経である交感神経と副交感神経がバランスを崩すことで頭痛やめまいなどのさまざまな不調を引き起こします。

内耳には気圧の変化を感知し、脳に信号を送るセンサーがあるとされているからです。

また恒温動物である人間は、一般的に7℃以上の寒暖差があると、体温調節に使うエネルギーの消費が大きくなり不調が出やすくなるといわれます。体温調節にも自律神経の働きが大きく関与しています。

以下のチェックリストの上2項目の両方、またはどちらか1つでも該当する人は高確率(80%以上)で気象病であると判定されます。

□ 天気が変化する時に体調が悪くなる

□ 雨が降る前や、天気が変わる前になんとなく予測ができる

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

□ 季節の変わり目など気温差が大きい時に体調が悪い

□ 耳鳴りやめまいが起こることが多い

□ 乗り物に酔いやすい

□ 古傷があり、ときどき痛みが出る

□ 運動習慣がなく、ストレッチや柔軟体操などをほとんどしない

□ 姿勢が悪い(猫背、反り腰)

□ 歯の食いしばりや歯ぎしりをする、顎関節症である

□ 日常的にストレスを感じている気象病を訴える人の多くは10~50代の女性です。

生理周期や更年期など女性ホルモンの影響を受けやすいPMS(月経前症候群)や更年期障害の症状と重なることで、さらに強い症状に悩まされることがあります。

《自律神経を整えましょう。》

・栄養バランスの取れた食事、特に朝食は抜かずにしっかり摂りましょう

・散歩やヨガなど、適度な運動を行いましょう

・シャワーのみではなく、ゆっくりお風呂に浸かりましょう

・着脱可能な服装やアイテムを取り入れて、暑さ寒さに対応できるようにしましょう ・良質な睡眠をとりましょう(夜更かし、深酒などはNG)

・良質な睡眠をとりましょう(夜更かし、深酒などはNG)

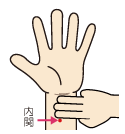

・自律神経の乱れに効く内関のツボを心地よい程度に指圧しましょう

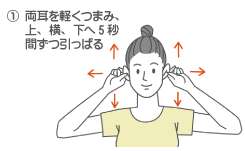

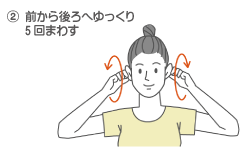

・内耳の血行を促す「耳まわし体操」は頭痛の緩和に即時効果が期待できます

動物の歯<3>

-

動物たちの歯のしくみは、どんな環境で、どんなものを食べているかで大きく違うことが分かってきました。

動物たちの歯のしくみは、どんな環境で、どんなものを食べているかで大きく違うことが分かってきました。

今号では「動物の歯」シリーズ第三弾、『爬虫類・両生類』そして『鳥類』をご紹介します。

イップス(Yips)

-

野球やサッカーなどのプロリーグがいよいよ開幕するこの時期、さまざまなプロスポーツの観戦を楽しみにしている人は大勢いることでしょう。

野球やサッカーなどのプロリーグがいよいよ開幕するこの時期、さまざまなプロスポーツの観戦を楽しみにしている人は大勢いることでしょう。

また趣味として、日頃からゴルフやテニス、草野球などを楽しんでいる人も多いのではないでしょうか。そんな人たちの中には『イップス』という言葉を聞いたことのある人がいるかもしれません。

『イップス』とは極度の緊張や精神的なことが原因となって、筋肉がこわばって体が思うように動かなくなり、今までは普通におこなっていたスポーツ動作に支障をきたしてしまう運動障害のことです。

このちょっと聞きなれない『イップス』の語源は「子犬が(キャンキャン)吠える」という意味の“Yip”からきていて、1930年頃に活躍したプロゴルファーのトミー・アーマーが初めて用いた表現だといわれています。

このちょっと聞きなれない『イップス』の語源は「子犬が(キャンキャン)吠える」という意味の“Yip”からきていて、1930年頃に活躍したプロゴルファーのトミー・アーマーが初めて用いた表現だといわれています。

彼自身もこのイップスに悩まされ引退を余儀なくされたことで、多くの人がこの言葉を知るようになりました。

今ではゴルフだけでなく、あらゆるスポーツにおいて『イップス』という言葉が使われるようになってきました。スポーツの世界ではイップスという言葉が定着していますが、医学的には「ジストニア」という症状のことを指します。

ジストニアとは、筋肉や骨に異常がないにも関わらず、全身あるいは身体の一部がねじれたり、震えたりして思い通りに動かなくなってしまうことで、大脳基底核にある運動制御システムの異常と考えられています。このイップスはプロのスポーツ選手だけが陥る病気ではありません。

高校や大学でスポーツに打ち込んでいる若い選手たちにも、ある日突然襲ってくる運動障害なのです。

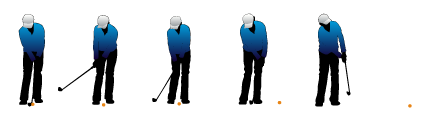

プロや上級者、またはゴルフの怖さを知り始めた中級者にみられ、多くの場合、ショートパットでイップスの症状があらわれます。

テイクバックがスムーズにいかない

テイクバックがスムーズにいかない ある特定の動作に入ろうとすると体がこわばる

ある特定の動作に入ろうとすると体がこわばる 手が痙攣する

手が痙攣する 体が銅像のように動かない

体が銅像のように動かない

短い距離の送球によるイップスが多くみられます。他にも盗塁やバッティングでイップス症状があらわれる人もいます。

近くに投げられない

近くに投げられない ボールが握れない

ボールが握れない ボールから指が離れない

ボールから指が離れない 投げている感覚がない

投げている感覚がない 投げ方がわからなくなる

投げ方がわからなくなる

フォアハンド全般、サーブで症状がみられます。他にもトスや球出しなどでもイップスになることがあります。

トスが上げられない

トスが上げられない 手が震えてうまく球が出せない

手が震えてうまく球が出せない 腕の感覚がなくなる

腕の感覚がなくなる フォア側へ球がくると足がすくんで動かない

フォア側へ球がくると足がすくんで動かない

射法八節(矢を射るまでに必要な8つの基本動作)の6番目の動作「会」でイップスの症状があらわれることがあります。

「早気(はやけ)」・・・矢を放つ位置まで弓を引ききる前に、または引いてすぐに矢を離してしまう

「早気(はやけ)」・・・矢を放つ位置まで弓を引ききる前に、または引いてすぐに矢を離してしまう 「もたれ」・・・弓を引いても矢を放つタイミングがわからなくなり、そのまま弦を離せなくなる

「もたれ」・・・弓を引いても矢を放つタイミングがわからなくなり、そのまま弦を離せなくなる

イップスは誰もが発症する可能性があります。

とくに真面目で責任感が強く、周囲に気をつかう人、他人の目を気にする人、などはイップスになりやすいといわれています。残念ながらイップスに特効薬はありません。ひとりで克服しようと思っても、どんどん追い詰められ悪循環に陥ってしまいます。

専門家のアドバイスを受けながら、焦らずじっくりと、自分に合った方法で症状を改善していくことが回復への近道となります。(参考サイト:日本イップス協会 )

動物の歯<2>

-

15日号は「動物の歯」第二弾として『海の哺乳類』『魚類』をご紹介します。

15日号は「動物の歯」第二弾として『海の哺乳類』『魚類』をご紹介します。

ファッションアイテムとして、サメの歯で作ったチョーカーなどのアクセサリーは男女問わず人気があります。

アクセサリーとして加工されたサメの歯を、手に取ってみたり、身に付けてみたことのある人もいるのではないでしょうか。サメはヒトなどの哺乳類と違い、一生の間、古い歯から新しい歯へと生え変わるしくみになっています。

不眠の悩み

-

2月3日と毎月23日は『不眠の日』だそうですが、皆さんはご存じでしたか?

2月3日と毎月23日は『不眠の日』だそうですが、皆さんはご存じでしたか?

私たちのからだには、本来夜暗くなると眠くなり朝になると目が覚める、睡眠と覚醒のリズムが備わっています。それは人間の体内時計が刻む、生体リズムに強く支配されているからなのですが、今の現代社会では強いストレスの影響や、昼夜のサイクルと体内時計が合わず、生体リズムに乱れが生じ、質のよい睡眠をとることが難しくなっている人が少なくないようです。

世界基準の判定法「アテネ不眠尺度」(不眠度チェックシート)による日本人の睡眠調査で、51.9%の人に「不眠症の疑いあり」という結果が出たのだそうです。(参考:「東京西川 睡眠白書2023」)

とくに働き盛りや子育て世代の20~30代では、睡眠における満足度が低い傾向にあるようです。人それぞれ最適な睡眠時間には個人差があります。

十分な睡眠がとれていないと感じる人でも、日中、疲労感や眠気を感じず元気に活動できているのであれば治療の必要はないようです。

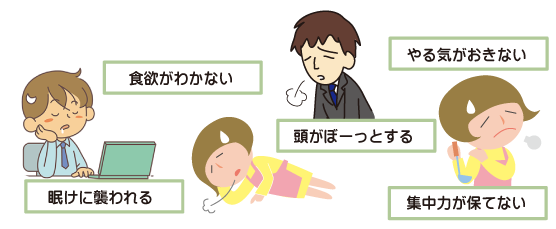

もし長期間にわたる不眠の症状に加え、日中に以下のような症状がある人は注意が必要です。

● 熟眠障害タイプ

睡眠時間は足りているはずなのに、熟睡感が得られない。

他のタイプの症状を伴っていたり、「睡眠時無呼吸症候群」などの睡眠に関連した疾患が原因のことも。● 入眠困難タイプ

寝床に入ってから寝つくまでに時間がかかる。

30分~1時間以上かかることもある。

● 途中覚醒タイプ

夜中に何度も目が覚めたり、一度目が覚めるとなかなか寝つけない。日本の成人でもっとも訴えが多い不眠のタイプ。

● 早朝覚醒タイプ

起きたい時間より早く目が覚め、そのまま眠れなくなってしまう。

高齢者に多い不眠のタイプ。

そもそも人はなぜ眠るのか? それは私たちのからだに備わった主に2つのシステムが関わっています。

私たちは覚醒している時、脳も身体も活発に活動しています。なかでも脳のエネルギー消費量はからだ全体のエネルギー消費量の約20%もの割合を占めています。疲労を感じると脳は休息を求めます。これが疲労の蓄積からくる1つめのシステム「睡眠欲」です。

睡眠は脳を休め、筋肉を休め、細胞の新陳代謝を高めたり免疫力の強化など、心身の機能を回復させています。2つめのシステムは「体内時計」による生体リズムが導く眠りです。

体内時計の周期で、睡眠と覚醒に深く関わっているのが約24時間で刻まれる概日リズム(サーカディアンリズム)です。

私たちが持つサーカディアンリズムは24時間よりわずかに長いのですが、朝の陽ざしを浴びることでリセットされ、このサイクルを守っています。

朝の太陽光を浴びてから14~16時間後、松果体から分泌されるメラトニンの働きによって手足から熱が発散されて深部体温が下がり、自然な眠りへと導きます。

不眠のきっかけとなるのは、ストレスや悩みごとなどの心理的なことから、痛みやかゆみなどの身体的なことまでさまざまです。

これらの理由で一時的に不眠になっても多くは自然と回復しますが、理由に関係なく不眠の症状が続いてしまうこともあります。

そんなときは起床から就寝までの毎日の習慣を見直してみてください。

〇 就床前4時間はコーヒーなどの刺激物は避け、好きな音楽を聴いたりアロマを楽しんだり、リラックスして過ごそう。

〇 就床時刻にこだわりすぎないで。

少しくらい遅寝になっても眠くなってから床に就くようにしよう。〇 タブレット端末やスマートフォンから発せられるブルーライトにも要注意! 就床1時間前にはやめよう。

〇 起床時刻は一定にしよう。早起きすることが早寝に通じる。

〇 起床したら朝の陽ざし(早朝覚醒気味の人は午後の光)をたっぷり浴びよう。

夜の照明は明るすぎないように。〇 朝食と夕食を規則正しく摂ろう。代謝のリズムが強化され体温のリズムにもメリハリが。

〇 昼寝をするなら15時前(できれば午前中)の20~30分で。

〇 適度な運動習慣を。就床前の軽いストレッチも快眠に効果的。

(参考文献:睡眠障害の対応と治療のガイドライン)

動物の歯 <1>

-

この地球上にはたくさんの種類の動物がいますが、脊椎動物(哺乳類、両生類、爬虫類、鳥類、魚類)と呼ばれる種類はほとんどが歯を持っています。

この地球上にはたくさんの種類の動物がいますが、脊椎動物(哺乳類、両生類、爬虫類、鳥類、魚類)と呼ばれる種類はほとんどが歯を持っています。

歯は動物によって、何度も生えかわるもの、生えかわらないもの、どんどん伸び続けるもの、生え方や形、本数など、さまざまな特徴があります。それは、どんな場所でどんな種類のエサを食べているかで違います。

エサの違いや環境によって、それぞれがもっとも適した特徴的な歯を持つようになったのです。

笑い \(≧▽≦)/

-

2023年、皆さんはどのくらい大笑いしましたか?

2023年、皆さんはどのくらい大笑いしましたか?

かわいい動物たちの珍行動など、思わず笑ってしまう楽しい映像も、SNSなどでたくさん見られるようになりました。「笑う」という行動には、医学的にもたくさんの効果があることがわかっています。

また、笑いはかたちから入っても効果があるのだそうです。作り笑いでも積極的に笑い声を出すことで、体の緊張がほぐれ脳の血流が増えるなど、本当に笑った時に近い反応が起こることがわかっています。

知覚過敏

-

この季節、冷たい風に当たって歯がキーンとしみたり、うがいの水や歯ブラシなどに刺激を受けてビクッとなることはありませんか?

この季節、冷たい風に当たって歯がキーンとしみたり、うがいの水や歯ブラシなどに刺激を受けてビクッとなることはありませんか?

それは知覚過敏になっているサインかもしれません。

受験生の食事

-

師走に入り、いよいよ本格的な受験シーズンに突入します。

師走に入り、いよいよ本格的な受験シーズンに突入します。

思春期、青春期のまっ只中で育ち盛りの受験生を持つ保護者の皆さんは、家庭でどんなサポートができるかいろいろと気をつかっているのではないでしょうか。食事など栄養面でのサポートは、受験を乗り切る体力と集中力を維持していくためのメンタル強化にも大いに役立ちます。

今号ではそんな受験生の食事にスポットを当ててみました。

歯ぎしり

-

朝起きると顎が痛んだり、なんとなく歯に違和感を感じているという人は、もしかしたら就寝中に歯ぎしりをしてしまっているかもしれません。

朝起きると顎が痛んだり、なんとなく歯に違和感を感じているという人は、もしかしたら就寝中に歯ぎしりをしてしまっているかもしれません。

歯ぎしりは自覚症状がなく、よく睡眠中に起こるため、同室で寝ている家族に指摘されて気づくことも多く、日本人のおよそ5~15%にみられるといわれています。また、約6割の人は雑音を伴わないリズミカルな、咀嚼のような顎運動を繰り返していることが分かっていて、睡眠中に咀嚼筋が何らかの活動をすることは、決して珍しいことではないようです。

しかし、知らず知らずのうちに歯ぎしりが習慣になってしまっている人は、早めに対処することが必要です。

血糖値コントロール

-

健康診断の結果では空腹時の血糖値が正常であるため、「隠れ糖尿病」や「糖尿病予備軍」などとも言われ、ひそかに増加中の『食後高血糖』。またの名を『血糖値スパイク』。

健康診断の結果では空腹時の血糖値が正常であるため、「隠れ糖尿病」や「糖尿病予備軍」などとも言われ、ひそかに増加中の『食後高血糖』。またの名を『血糖値スパイク』。

テレビやインターネットなどで耳にしたことがある! という人も少なくないかもしれません。糖尿病の予備軍であると診断されたら、私たちはどんなことに気をつけて日常生活を送ればいいのでしょうか。

血糖値のコントロールに重要な、『食事』『睡眠』『運動』の時間とタイミングに注目してみました。